2019年11月30日に埼京線と相鉄線の直通運行が始まり、1ヶ月が経過しました。

2020年1月6日より、新宿駅の夕方時間帯について、2番線と3番線の発着列車を入れ替えるという試みが行われることが同駅にてアナウンスされています。

新宿駅混雑問題と、今後の動向を考察します。

相鉄直通と新宿駅の混雑のワケ

11月30日の相鉄線との直通運転開始以降、新宿駅では山手貨物線(埼京線・湘南新宿ライン)で使用している1,2番線ホーム(第一ホーム)・3,4番線ホーム(第二ホーム)・5,6番線ホーム(第三ホーム)の運用に変化が生まれています。

大前提となっている5,6番線の特急ホームという扱いや、1番線は原則南行直通列車・4番線は北行直通列車という取り扱いこそ変化ありませんでしたが、ほぼ終日行われていた2,3番線での埼京線折り返し列車がほぼ3番線に集約されています。

従来は2番線・3番線それぞれ半数程度、夕方のラッシュ時間帯は3,4番線の待機列が長いことから始発列車は2番線を優先して使用していました。

今回のダイヤ改正以降、大半の列車がスルー運転をする朝ラッシュ時間帯などを除き、2番線は相鉄線直通列車の折り返しホームとして占有されています。

従来の埼京線大宮方面の折り返しは3番線となり、上野東京ライン東京駅のように目的の方面ごとにホームが整理されるというメリットも生まれています。

この両ホームの運用は方面別に整理して利便性を図る・誤乗防止に役立つといった目的で設定されたものと推測ができますが、夕方時間帯の混雑が深刻になってしまいました。

従来は2,3番線のどちらかに北行始発列車が1編成停車していたダイヤでしたので、車内で待つことが出来ました。

今回のダイヤ改正により、折り返しで使用する線路が1線のみとなったことで、始発列車が在線していない時間が大幅に増えています。

そのため、埼京線大宮方面に向かう利用客が始発列車を待つための列が新たに形成されることとなりました。

始発列車を待つ待機列・埼京線の大崎方面からの北行を待つ待機列・湘南新宿ラインを待つ待機列が同時に3,4番線に形成されることとなり、ホーム上には様々な旅客が滞留することとなりました。

一方で、1,2番線についてはまだ利用者数が少ない相鉄線直通の待機列はないだけでなく、湘南新宿ライン新宿以南の混雑緩和に大きな効果を発揮していることもあり、混雑は急速に解消しています。

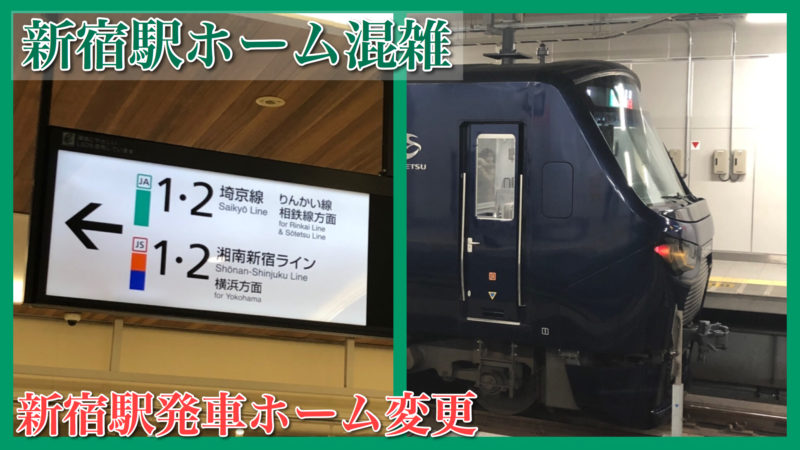

想定外だった?サイン類は変更なし

今回、駅の電光掲示板にてひっそりと告知が始まっていますが、お正月明けとなる1月6日より、混雑緩和を目的として、17時以降の2番線・3番線の使用用途を逆転させることとなっています。

夕方以降のみ「相鉄線直通=3番線」「埼京線始発列車=2番線」となり、埼京線始発待機列を混雑が少ない2番線に移す狙いがあるようです。

先述の背景を考察すれば利便性こそ下がるものの、混雑緩和目的としては極めて妥当ですね。

ただし、12月31日現在、駅のサイン類は直通開始直前に変更された2番線表示のままとなっています。

暫定的にシールで対応するか、駅作成のポスターなどの告知に留まるかは明らかではありませんが、直通開始早々の変更ということで告知の強化が進められるものと見られます。

駅のサイン類ですが、相鉄線直通は2番線固定を前提としたものが運転開始前に設置されたばかりで、3番線については埼京線北行の案内のみとなっています。

営業運転開始までこれらの変更は想定していなかったものとみられ、平日ダイヤが始まった12月2日以降の新宿駅3,4番線の混雑を見かねて急遽実施されたとみて間違いなさそうです。

そもそも、この取り扱いで3,4番線の混雑が悪化することは利用者からすれば予想通りのことでした。

南北直通では東京駅が同様の2面4線ですが、折り返し列車=始発待ちが日中の踊り子号・深夜のサンライズ出雲・瀬戸号以外に発生しないこともあってか大きな問題とはなっていません。

対して、新宿駅に関しては屈指の通勤混雑路線である埼京線と、これまた設備上本数が限られるために待機列が伸びる湘南新宿ラインが同一ホームを使用していることに限界を感じます。

今回の夕方時間帯の発着番線変更は応急処置として多少の改善策となりそうです。

想定が甘まったことは明らかではあるものの、わずか1ヶ月で取り扱いを変更する柔軟さは評価されるところです。

どうすれば抜本的な改善はできる?

新宿駅の混雑は長年の課題であり、今までは発着番線を分散させることでギリギリ対応していました。

以前から警備員を多数配置するなど、お世辞にも安全な状態とは言えません。

今後のダイヤ改正ではやはり直通運行を目指すのが妥当という声がある一方で、遅延時のことを考えると運転系統の完全な分離を求める声も。

今回の相鉄線直通では、最ピーク時間帯の上下6列車のみが新宿駅を直通する体系ですが、これは本数が多い新宿駅で折り返し運転をすることが困難であることに加えて、JR東日本としても前例のない私鉄との直接乗り入れとあって、なるべくダイヤを分離する体系となっています。

新宿駅の混雑を考えると、朝ラッシュ時間帯や、池袋駅1〜4番線・東京駅7〜10番線のように、折り返し列車を作らないことがやはり一番の抜本的な対策と言えそうです。

このほか、新宿駅5,6番線の運用方法変更・利便性向上も視野に入れるべきだと思います。

中央線特急ホームを由来としている5,6番線は、大きく代々木駅寄りにズレた場所にあります。

現在は優等列車ホームとして使用されており、一番余裕があるのはこのホームです。

利用者にはかなり不便なホームではあるものの、今後も直通は避けるという方針であればここの活用は視野に入れるべきでしょう。

もちろん、新宿駅の通路整備は必須となりますし、通路を整備しても100m近く南側にあるホーム位置は動かせませんので、利用者の反感を買うことは確実です。

5,6番線の不便さを差し引くと、直通運転を全時間帯に拡大しつつ、輸送障害発生時は上野東京ラインのようにすぐ切る……といった運用が現実的でしょうか。

相鉄直通関連の記事は多くの方にお読みいただいておりますので、今後も新たな動向があればレポートしていければと思います。

2020年も各社の動きを独自レポートします!

2019年の記事更新は本記事が最後となります。

1年間で多くの方にお読みいただけるサイトに成長することができました。

来年もライトなファンの方向けの記事から深堀りしたマニアックな記事まで記していければと思います。

良いお年をお迎えください。

コメント

相鉄乗り入れを大崎までにするか完全撤廃して、埼京線のダイヤを元に戻せば一発で完全解決。

こんな単純かつ簡単な話は無い。

何故なら日中の大幅減便も夕方の新宿混乱も全て相鉄乗り入れが原因なのだから。

武蔵浦和行きを全部相鉄直通車にすれば新宿のキャパは足りるでしょうが

新宿で相鉄直通が折り返しになっているため、二俣川付近から池袋方面までという場合(瀬谷付近以西だと新宿は小田急利用が便利)、新宿で3番線に入ることで対面乗り継ぎが可能になる。

ただ、夕方以降のみになることから、ダイヤ上難しいかはさておき、一旦車庫へ入って方向別で折り返せる池袋まで運行できるとスッキリするかも。池袋なら需要も比較的ありそう。

過去にも湘南新宿ラインを大増発した際にも今回と同じようにして大混乱を招きました

その時も1ヶ月くらいでもとに戻したのですが、全く学んでいないJRにびっくりです

担当者は異動するんでしょうが利用者はずっと使っているので覚えてるのですよ

個人的には池袋駅も利用客が多いので相鉄直通は赤羽で折返したほうがいいと言える。現在は赤羽駅の折返しは深夜早朝とラッシュ時だけですからね。

相鉄直通を赤羽折返しにする事によって、快速・通勤快速は板橋・十条を通過する事が可能になり、快速の速達性が上がる。武蔵浦和折返しは止めるべきで大宮まで運行した方が良い。

新宿駅は余裕が無いので余裕のある赤羽駅で折り返すのが利便性向上に繋がる。運用本数減らしたいのであれば、池袋で折返しても良い。池袋電車区があるのでそこで折り返せばよく、山手線の5番線で折り返しても良いと思う。埼京線の深夜早朝の池袋折返しは8番線で行えば良いと言える。