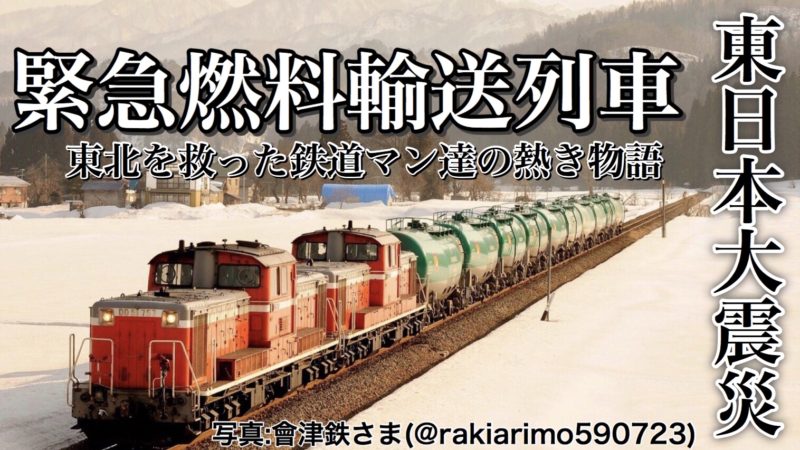

2011年3月18日・19時44分。

根岸駅をJR貨物のプライドと意地を懸けたひとつの列車が動き出しました。

ーー東日本大震災・緊急燃料輸送列車。

絵本・テレビなどでも大きく話題にもなったこの列車を、改めて振り返りたいと思います。

津波の影響で甚大な被害を受けたコンビナート

2011年3月11日に起きた東日本大震災では、東北地方を中心に甚大な被害を与えましたが、その中でも大量の死者・行方不明者を出したのは直後に襲ってきた津波でした。

何とか避難を出来た住民たちについても、インフラ系統が寸断されていたために苦しい生活を余儀なくされていました。

そのなかでも、地方の足としては絶対に欠かすことの出来ないガソリンが枯渇していることが大きな問題となっていました。

タンカーで運んできた石油を備蓄している東北の石油拠点は、軒並み津波の被害を受けており、とても石油を供給できる状態にありません。

特にJXエネルギー仙台製油所の炎上が致命的でした。

しかしながら、ガソリンがなければ生活物資を運ぶことも、地域住民が生活をしていくことも出来なくなってしまいます。

そこで、他の震災では重要視されることが少なかった燃料輸送が最優先課題として挙げられました。

まずは北東北に向けて列車が発車

東北の東側を走る東北本線・常磐線系統は、地震・津波・原発と多くの破断箇所があり、とても再開を待てる状況ではありませんでした。

そこで、大宮から上越国境を越えて日本海側を通り、青森から盛岡まで南下するルートが選出されました。

石油輸送・タンク貨車の走行実績こそなかったものの、上越国境越えも、日本海縦貫線も貨物列車の大動脈です。

政府からの要請から3日、震災からわずか一週間という異例のスピードでこのルートでの運行開始を達成しました。

1,030kmもの長距離貨物列車は、丸一日以上かけて盛岡まで運行されました。

南東北への輸送経路として選ばれた磐越西線

日本海側をぐるっと回るルートで北東北側への輸送経路をひとまず確保したものの、南東北側については既存のJR貨物の輸送網ではカバーが出来ません。

東北本線の復旧を待つのが一番確実な選択肢であるものの、現地の状況は切迫しており、それを待っている時間はありませんでした。

そのための代替案として選出された路線こそ、磐越西線でした。

しかしながら、日本海側と太平洋側でそれぞれ縦の動脈が走っているものの、それらを繋ぐ需要がないことから当時既に営業免許も、走れる機関車も、運転できる機関士も、何もかもがない状態でした。

それに加え、そもそも磐越西線の線路に破損個所が大きかったこと、2007年以来貨物列車が走行していない為に線路が耐えられる保線レベルを維持しているかはJR東日本次第であったことなどもあり、JR東日本の復旧を待つこととなりました。

JR東日本側もなんとか期待に応えるべく、大動脈である東北本線の復旧を優先していたところを、被害状況は東北本線ほどではないものの、優先順位が高くなかった磐越西線の復旧を最優先として、新潟から郡山までの鉄路を繋ぐこととなりました。

もちろん、保線にあたったJR東日本・郡山保線技術センターや関連会社社員のみなさんも被災者です。

それでもなお、使命に燃えた保線屋魂で余震が続くなかでの作業が続けられました。

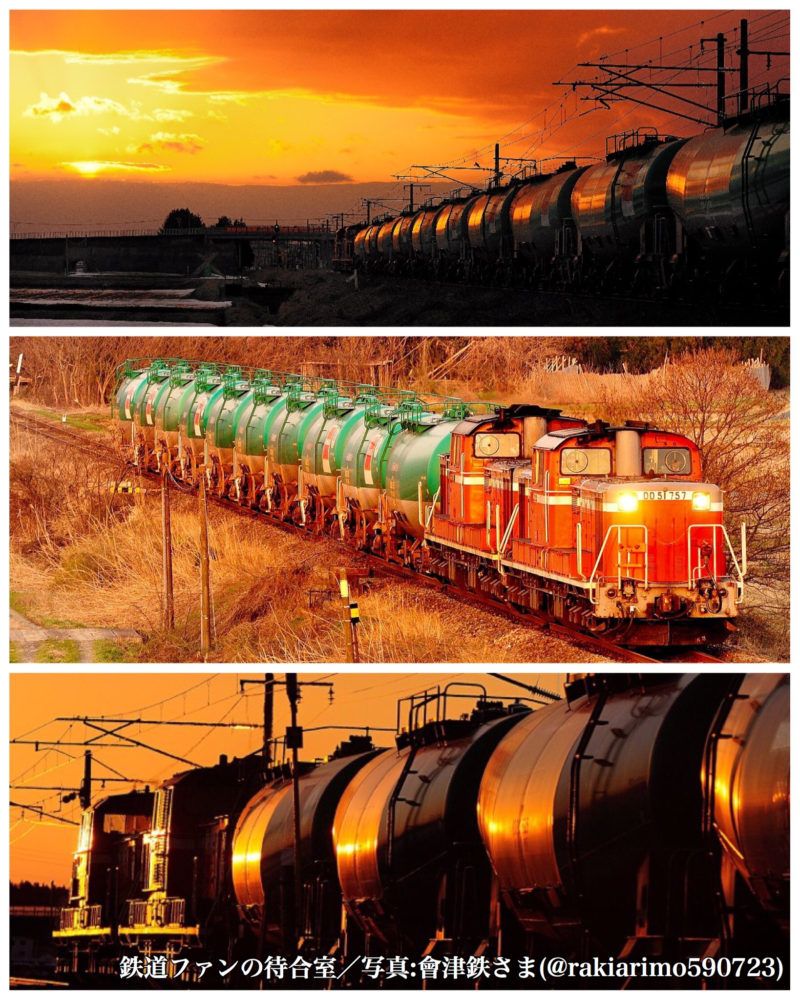

各地から集められたDD51

磐越西線ルートを選出されたのち、機関車として選出されたDD51形ディーゼル機関車。

以前、東新潟機関区に配置されていた機関車たちは既に転属していました。

しかし、全国各地のDD51形ディーゼル機関車に余剰が出た直後だったこともありました。

そのため、全国各地から余剰車をかき集めてくることとなりました。

九州・門司機関区からは835号機と852号機がはるばるやってきました。

関西・吹田機関区からは757号機・759号機・833号機・1027号機・1188号機の5機がやってきました。

中部・愛知機関区からは832号機。

特に吹田機関区では、震災翌日のダイヤ改正で路線電化の影響で運用がなくなったことが偶然にも役立つこととなりました。

廃車となるはずだった757・759・1188号機を含めた5機も用意出来たことは本当に偶然のことでした。

そして、各機関区にて入念な整備が行われたのちに全国各地から集まったDD51形ディーゼル機関車たちは、2機×4ペアを組んで運用にあたることとなります。

国鉄時代に汎用機として全国共通設計にて製造・配置されていたこと、低規格路線でも活用できるように性能を抑えた設計となっていたことが功を奏して、新潟の地に集結しました。

最大の課題は機関士の確保

線路・車両の手配に目途がつくなかでも最も困難となったこととして、機関士の確保が挙げられます。

会津若松以西を担当することとなった東新潟機関区では、4年前までDD51形が配置されて磐越西線を運行していたことがあって機関士を確保できる見通しが出来ました。

一方で、会津若松駅から郡山を担当する郡山総合鉄道部では、機関士の被災もあって1名しかDD51形を運行できる機関士がおらず、ここの解決が最も難しかったことが挙げられています。

急遽、DD51形の運転教習が出来る愛知県・稲沢機関区にて4日間の集中養成をすることで、機関士の確保を行っています。

そして3月25日・日中EH200形によって新潟貨物ターミナルまで運ばれてきた1200kℓのバトンは2分割され、3月26日未明に1番列車が新潟貨物ターミナルを発車することとなりました。

1番列車で立ち往生・4月17日まで続いた石油輸送

磐越西線は勾配がきつい路線です。

新潟までは20両で輸送されてきた列車を2編成に分割して、更に重連牽引としていながらも、空転の恐れがありました。

そのような悪条件に加えて1番列車は雪に見舞われて、立ち往生してしまいました。

列車は会津若松駅に控えていたJR東日本のDE10形ディーゼル機関車によって後ろから押す格好となり、3機のディーゼル機関車によって3時間の遅延を出しながらも郡山までの運行を行いました。

こんなこともあろうとDE10形を配置していた……という入念さが立往生にしては最小限の遅れで済ませることとなっています。

その後、新潟まで20両で来たタキ1000形を昼・夜各10両ずつ運ぶ体制で東北本線復旧がされた4月17日まで運行を継続。

北東北に37,000キロリットル、南東北に20,000キロリットルという歴史的な大量輸送を達成してこの緊急燃料輸送列車は幕を閉じることとなります。

この経験を生かした迂回貨物輸送は中国地方でも

2018年(平成30年)の夏、岡山・広島を中心に大きな被害をもたらした集中豪雨では、西日本の大動脈である山陽本線が大きな被害を受けました。

迂回路として、倉敷からの伯備線・そこから山陰本線というルートが検討されました。

しかしながら、10年以上前であるもののなんとか実績があった磐越西線とは異なり、もはやJR貨物内に山陰本線を走れる機関士はいませんでした。

そんな状況下でも、JR貨物ではJR西日本所有のDD51形ディーゼル機関車にて乗務員訓練を実施してまで迂回貨物列車の運行を達成しています。

駆け付けられるDD51形の残存数・山陰本線のダイヤ上の制約など、磐越西線とは異なる厳しい条件もあるなかで、なんとかコンテナ貨車6~7両・1日1往復の貨物列車運行を実現しました。

もちろん、普段の山陽本線の貨物列車本数を考えれば微々たる輸送力です。

しかしながら、西日本のインフラを守る為に入念な準備をしてまで運行に至ったのは、紛れもなく東北での経験あってのことでしょう。

目先の利益だけにとらわれなかった、JR貨物の上層部の英断には頭が上がりません。

使命を終えた機関車たちの今

各地からかき集められて磐越西線を走ったDD51形ディーゼル機関車ですが、現在はほとんど見かけない機関車となってしまいました。

もともとが余剰車であったこともあり、そのまま活躍した者や所属区に戻って活躍した者などがありましたが、現在は今回の輸送に携わった8両全ての機関車が廃車されてしまいました。

しかしながら、彼らの雄姿・伝説は、南東北の住民にとって、鉄道マンにとって、沿線の鉄道ファンにとって決して忘れられることはなく、これからも語り継がれていくことでしょう。

そして、盛岡までの迂回輸送を担った電気機関車たちですが、こちらはその多くは現在も貨物輸送に従事しています。

日本海縦貫線を走行していたEF81形電気機関車では老朽化・EF510形増加による廃車があったものの、EH200形は現在も上越国境を、EF210形は東京近郊を含めた直流電化路線各地を、EH500形は東北の各地を走行しています。

おすすめ記事はこちら

元ツイート紹介

今回の緊急燃料輸送のお写真は會津鉄さまより拝借をしております。

とても貴重な写真をご提供くださいましたことを末筆ながら御礼申し上げます。

コメント

改めて読んで気づいてしまったのだが…

北東北に 37,000リットル、南東北に 20,000リットル……

単位が……

KTR3108さま

閲覧・コメントありがとうございます。

キロが抜けてましたね……訂正させて頂きます。