JR東日本は2023年12月15日、翌2024年3月のダイヤ改正にあわせて普通列車グリーン券の料金改定を実施することを明らかにしました。

今回の料金改定の内容をお伝えするとともに、今までも改定後も不可思議な状態が続く熱海駅以西、JR東海管内 函南・三島・沼津駅発着のグリーン車利用の問題点や近年の車内で見られる気がかりな点を掘り下げます。

2004年に始まった現行の料金体系

東海道線・横須賀線・総武線快速電車で長らく連結されていた普通列車グリーン車は長い歴史がありますが、現在のような平日料金・ホリデー料金が設定されたのは2004年10月のダイヤ改正の際となっています。それ以前の料金体系は下記の通りでした。

| 〜50km | 〜100km | 〜150km | 151km〜 |

| 750円 | 950円 | 1,620円 | 1,900円 |

この2004年10月のダイヤ改正では高崎線・宇都宮線でのグリーン車営業開始と両路線での「グリーン車Suicaシステム」先行導入が実施されています(参考;2004年のリリース 外部リンク)。

2004年時点では「グリーン車Suicaシステム」が未導入となっていた東海道線・横須賀線・総武線快速電車等でも事前料金・車内料金、平日料金とホリデー料金といった料金体系は同時に開始され、2007年に常磐線へグリーン車が導入された際も同様となっています。

普通列車グリーン車は通勤時の着席需要がメインターゲットとなっていたことから、列車自体が比較的空いている土休日の利用促進の狙いが見える「平日料金より200円おトクなホリデー料金」が設定されました。

また、それまでの50km刻みの4段階料金から50kmを境とする2段階料金に改定されており、グリーン定期券以外の通勤・通学定期券とグリーン券の併用もこの時に解禁されました。

・2004年10月時点での料金

| 〜50km | 51km〜 | |

| 事前購入 平日 | 750円 | 950円 |

| 事前購入 ホリデー | 550円 | 750円 |

| 車内購入 平日 | 1,000円 | 1,200円 |

| 事前購入 ホリデー | 800円 | 1,000円 |

その後は消費税率引き上げに伴う料金改定が2度実施されており、2019年10月1日より現在の料金体系となっていました。

この20年近い料金制度では51km以上の上限がない点が特徴的です。

首都圏近郊への行楽利用や「青春18きっぷ」期間中の遠距離利用などで利用者から根強い支持を得ており、2015年3月のダイヤ改正では上野東京ラインが開通し南北間の乗り通しはますます人気となりました。

遠距離乗車では平日・土休日とも並行する新幹線と比較して安く乗車でき、急いではいないけれど快適に移動したいという行楽需要に応えていました。

熱海駅や高崎駅、宇都宮駅などの新幹線停車駅かつ始発列車も多く設定されている駅からでも普通列車グリーン車の需要は大きく、青春18きっぷが利用可能な期間や大型連休の熱海駅では、始発駅発車時点で窓側が埋まる列車なども見られます。

2023年12月15日に公表された(外部PDF)2024年3月16日に実施される料金改定ではホリデー料金廃止・紙のきっぷと旧来の車内料金を通常料金として統一・101km以上の料金を新設といった変更が加わっています。

「よりわかりやすい料金体系に見直す」「IC化やチケットレス化をさらに推進」というリリース記載通りの理由のほか、土休日も平日に負けない利用者数を得られるようになったことや、51km以上の上限がなかったことで長距離利用をする層からの増収、特急列車との料金体系のバランス取りなども背景に考えられます。

新たな料金体系を見る

・現行の料金体系

| 〜50km | 51km〜 | |

| 事前購入 平日 | 780円 | 1,000円 |

| 事前購入 ホリデー | 580円 | 800円 |

| 車内購入 平日 | 1,040円 | 1,260円 |

| 事前購入 ホリデー | 840円 | 1,060円 |

・見直し後の料金体系

| 〜50km | 〜100km | 101km〜 | |

| Suicaグリーン券 | 750円 | 1,000円 | 1,550円 |

| 通常料金 (紙のきっぷ) | 1,010円 | 1,260円 | 1,810円 |

見直し後の料金体系では、従来は事前購入か車内購入かで分けられていた料金区分を、Suicaグリーン券か否かで分ける体系となっています。

平日の50kmまで・Suicaグリーン券での乗車であれば従来と比較して30円の値下がりとなる一方で、それ以外の条件では値上がりとなっています。

首都圏の在来線特急で実施されている料金体系に基づいた普通車指定席に近似した料金設定となっており、ほとんどの利用区間でえきねっとチケットレス特急券の方が座席指定が受けられる上に安いという状態が平日だけでなく土休日に拡大します。

新幹線の自由席特急券や特急「草津・四万」などのB指定席特急料金も閑散期〜通常期なら差はそこまで大きくない料金設定となっており、利用動向が変わりそうです。特に競合するJR東海では、EX予約こだま自由席でほぼ同額となる事例もあります。

どこにターゲット層を絞っているのかは不明瞭ですが、新幹線や在来線特急が運転されている路線のそれらの停車駅間相互の利用をそちらへ誘導し、短区間乗車の利用を促す……辺りが狙いでしょうか。

普通列車グリーン車と在来線特急が概ね同額であれば利用者にとっても利用の機会にあわせて選択肢が広がるとも言えますので、これはこれでアリなのかもしれません。

・同一距離におけるJR東日本の首都圏その他サービスとの比較(乗車券別途)

| 〜50km | 〜100km | 〜150km | 〜200km | 〜300km | ||

| 普通列車 グリーン車 | Suicaグリーン券 | 750円 | 1,000円 | 1,550円 | 1,550円 | 1,550円 |

| 普通列車 グリーン車 | 通常料金 (紙のきっぷ) | 1,010円 | 1,260円 | 1,810円 | 1,810円 | 1,810円 |

| 首都圏各特急※ 普通車指定 | えきねっと チケットレス特急券 | 660円 | 920円 | 1,480円 | 2,140円 | 2,450円 |

| 首都圏各特急※ 普通車指定/未指定 | 事前料金 | 760円 | 1,020円 | 1,580円 | 2,240円 | 2,550円 |

| 首都圏各特急※ 普通車 | 車内料金 | 1,020円 | 1,280円 | 1,840円 | 2,500円 | 2,810円 |

| 特急草津・四万ほか B指定席特急料金 | 最繁忙期 繁忙期 通常期 閑散期 | 1,450円 1,250円 1,050円 850円 | 1,880円 1,680円 1,480円 1,280円 | 2,290円 2,090円 1,890円 1,690円 | 2,690円 2,490円 2,290円 2,090円 | 2,910円 2,710円 2,510円 2,310円 |

・東海道新幹線と並行する区間の料金比較(乗車券別途)

| 東京 | |||||

| 品川 | 750円 1,010円 870円 | 品川 | |||

| 小田原 | 1,000円 1,260円 1,760円 | 1,000円 1,260円 1,760円 | 小田原 | ||

| 熱海 | 1,550円 1,810円 1,760円 | 1,000円 1,260円 1,760円 | 750円 1,010円 870円 | 熱海 | |

| 三島 | ★1,550円 1,810円 1,760円 | ★1,550円 1,810円 1,760円 | ★750円 1,010円 1,760円 | – 750円 870円 | 三島 |

★印の三島駅発着については後述の通り煩雑になっていますので注意が必要です。

・東北新幹線と並行する区間の料金比較(乗車券別途)

| 東京 | |||||

| 上野 | 750円 1,010円 880円 | 上野 | |||

| 大宮 | 750円 1,010円 1,090円 | 750円 1,010円 880円 | 大宮 | ||

| 小山 | 1,000円 1,260円 2,080円 | 1,000円 1,260円 1,870円 | 1,000円 1,260円 1,000円 | 小山 | |

| 宇都宮 | 1,550円 1,810円 2,510円 | 1,550円 1,810円 2,300円 | 1,000円 1,260円 1,870円 | 750円 1,010円 880円 | 宇都宮 |

・上越新幹線と並行する区間の料金比較(乗車券別途)

| 東京 | |||||

| 上野 | 750円 1,010円 880円 | 上野 | |||

| 大宮 | 750円 1,010円 1,090円 | 750円 1,010円 880円 | 大宮 | ||

| 熊谷 | 1,000円 1,260円 2,080円 | 1,000円 1,260円 1,870円 | 750円 1,010円 880円 | 熊谷 | |

| 高崎 | 1,550円 1,810円 2,510円 | 1,550円 1,810円 2,300円 | 1,000円 1,260円 1,870円 | 750円 1,010円 880円 | 高崎 |

当サイトは鉄道事業者公式ホームページではありませんので、実際に乗車する際の運賃・料金は利用の際に別途お調べください。

斬新!片道しか使えないモバイルSuica

値上げとなる背景自体は一定の想像や理解が出来ますが、ここからはリリースの「よりわかりやすい料金体系に見直す」と相反する、難解過ぎる注意書きを見ていきます。

サイト内にJR東日本関連の広告が表示される機会もある当サイトで過度に批判的なことばかり書くのも気が引けるので、なるべく客観的に課題・問題点の掘り下げます。

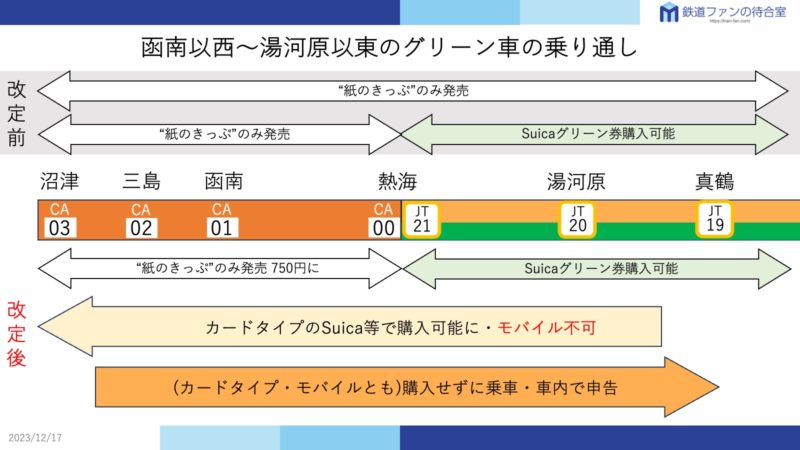

まず「東海道線熱海~沼津間のみをご利用の場合は、駅でグリーン券(紙のきっぷ)をお買い求めください。グリーン料金は通年で750円となります。」と記載されています。

JR東海管内となる熱海駅〜函南駅〜三島駅〜沼津駅間のみで完結する利用時には、従来と同様に“紙のきっぷ”を購入することで利用が可能とされています。

これについては現行の乗車方法と同一かつ平日は値下がりとなっており、利用者にとっては悪くない変更です。

次に「JR東日本管内(湯河原以東)の各駅から、函南・三島・沼津までご利用の場合は、カードタイプのSuica等でSuicaグリーン券をお買い求めください。」と記載されています。

この区間を利用をする場合、従来はSuicaグリーン券が非対応となっていて“紙のきっぷ”を購入することが正しい乗車方法であることがJR東日本ホームページ内にも記載されていました。今回の料金改定にあわせてシステムが更新されて新たに対応させるものとみられます。これ自体は利用者にとっては便利になったとも言えます。

ただし「モバイルSuicaはご利用いただけません。」と記載されているように、“カードタイプのSuica等”のみ対応させる方針のようです。

現在は半導体不足で無記名Suicaの発売を見合わせている状況で、モバイルSuicaの会員登録を推し進める施策を実施していました。今回のリリースでも『ぜひ、「モバイルSuica」にご登録いただき、おトクで便利なチケットレス乗車をお試しください』と特にモバイルSuicaを推奨しているにもかかわらず、カードタイプの利用のみ対応という点は疑問が残ります。

モバイルSuicaのシステム改修をするほどの利用が見込めないことが背景かとは思いますが、既存のモバイルSuicaユーザーにとっては今更発売されていないカードタイプのSuicaを新たに入手する必要があるという無理難題で、事実上選択肢が絶たれている状態です。

最後に極めつけとして「函南・三島・沼津の各駅では、グリーン券(紙のきっぷ)のみお買い求めいただけます。モバイルSuica・Suica等をお持ちの場合で、函南・三島・沼津の各駅から、JR 東日本管内(湯河原以東)の各駅までご利用の際は、グリーン券(紙のきっぷ)は購入せず、車内でグリーンアテンダントにお申し出ください。」とされています。

モバイルSuica・カードタイプのSuica双方とも、乗車駅・携帯電話では何も購入せずに車内で申告する方法が正しい乗車方法とされています。

それ以上の説明は記載されていないため、この注釈では車内でSuicaグリーン料金を適用してもらえるのか、通常料金が適用されるのかは不明瞭でリリースの記載として不完全な印象を受けます。

一般論として事業者側の設備都合で旅客不利となる料金券を発売するとは思えず、この場合は車内にてSuicaグリーン料金を適用するものと推定されます。

以上のリリースに記載された注釈を元に、Suicaグリーン券の購入可否を図に整理すると下記の通りとなります。

モバイルSuicaのみを所持している利用者は片道のみSuicaグリーン料金で乗車可能(と推定される)という不可思議な構成となっています。

広報担当者はこれらの奇天烈な規則説明を文字に起こしていて不思議に思わなかったのか、現場までこの規則を正しく周知出来るのかなど疑問は尽きません。

料金改定が増収狙いであることは明らかなので、支出が膨大になる規模のシステム改修は避けたかったことは想像に難くありません。

これまで、Suicaグリーン券(モバイルSuica・カードタイプどちらも)では熱海駅以遠発着での購入が不可能でしたが、熱海駅までのSuicaグリーン券を購入したのちに車内でアテンダントに申告して区間変更券を発券してもらう乗車方法も利用者に認知されていました。

しかしJR東日本のQ&Aには『「磁気グリーン券」をお求めください』と記載されているように、現在も公式回答としては“紙のきっぷ”の購入とされているが、既に購入して乗車してきた旅客に対しては区間変更で発券している……といった実態とみられます。

これらのことから、リリースの内容を文字通り読めば上記図の通りであったとしても、モバイルSuicaグリーン券を熱海駅まで購入したのちに区間変更を申し出た場合は料金改定後も同様の対応を受けられる可能性はゼロとは言い切れませんし、逆に今回カードタイプについて“Suicaグリーン料金”での乗車に対応させたから熱海駅からJR東海管内の「通常料金」750円を別途収受する方針に切り替わるかもしれません。

上り方面が車内で対応可能なら、下り方面も既に利用者に認知されている熱海駅まで購入してもらって車内で差額がある場合は精算をする……で解決するような気もしますが、乗り慣れてない一般ユーザーにも伝わる今回の対応が最適解だったのでしょうか。

まだアテンダントさんや駅社員さんなどもこの辺りをどう対応する方針なのかご存知ではないかと思いますが、料金改定が近くなれば情報が出てきそうです。

この区間についてはモバイルSuicaユーザーにとっては値上げに利便性悪化と不便極まりない変更ですが、モバイルSuicaのシステム改修で解決するのであればぜひ早急な改善に期待したいところです。

気をつけて!グリーン券が二重で必要となるトラップ

今回の料金改定で長距離乗車時も一律600ポイントでグリーン券と交換出来る「JREポイント」の評価が上がるところですが、こちらも“丹那トンネル”を通る際は注意が必要です。

公式サイトの文言を改めて確認(外部リンク)すると、「(JRE POINT用)Suicaグリーン券は、JR東日本管内のグリーン車Suicaシステム搭載の普通列車グリーン車の自由席を1回に限りご利用いただけます。」と記載されており、路線図もよく見ると東海道本線熱海駅から先の函南駅,三島駅,沼津駅までが記載されていません。

通常のSuicaグリーン券もこの区間は同様に利用範囲の対象外とされていながら、先述のように熱海駅までのSuicaグリーン券を購入・車内で区間変更の扱いを受けることが可能な状態です。

『「(JRE POINT用)Suicaグリーン券」はJRE POINT会員限定の還元商品として設定しているため、券売機やモバイルSuicaで購入したグリーン券とは一部効力が異なります。』といった記述こそ見られますが、函南駅,三島駅,沼津駅までの乗車について注意書きや「よくいただくご質問」でも触れられておらず、これだけでは熱海駅以遠三島・沼津方面まで乗車を希望する場合にどのような取り扱いとなるのかが一見すると不明瞭です。

筆者も最初は耳を疑ったのですが、熱海駅までの「(JRE POINT用)Suicaグリーン券」で乗車して函南駅以遠まで乗り越しを希望する場合は熱海駅以遠の料金を「車内料金」で収受する取り扱いとなっているとのこと(記事公開日時点)。

つまり改定前の料金であれば、グリーン車に函南駅以降まで乗車し続ける場合、車内料金である平日1,040円・土休日840円を追加で支払う必要があることとなります。

JRE POINTは1ポイント1円相当で買い物が出来るため、単純に同等に考えれば平日は1,040円+600ポイントで1,640円相当を、土休日でも840円+600ポイントで1,440円相当を支払うこととなり、通常のSuicaグリーン券どころか何も購入せず乗車して車内料金を支払うより割高な状態となってしまいます。

利用者としてみたらJREポイントをグリーン券に交換するくらい“事前”に準備をしているわけで、この取り扱いの違いを理解していたらJREポイントは使用せずに通常のSuicaグリーン券を購入し、JRE POINTは別の機会に使用する……といった対策を取ることが出来ますが、知らずに熱海駅までの「(JRE POINT用)Suicaグリーン券」を受け取った時点で「受取り操作後お客さまのご都合によりご利用されなかった場合でも、ポイントや現金での払戻しはできません」という規則の壁が立ちはだかります。

「(JRE POINT用)Suicaグリーン券」で乗車し、普通のSuicaグリーン券の要領でアテンダントへ自ら申告したた旅客のみ、アテンダントからの説明により区間変更処理が不可能であることが告げられ別途熱海駅〜沼津駅間のグリーン料金を支払う……知っていても知らなくても熱海駅以遠まで申告せずに乗り続ける旅客も少なくないなかで正直者が馬鹿を見るような状態となっており、筆者は以前よりこの対応を疑問視していました。

また区間変更が適用されず別途購入となる類似事例として、グリーン定期券のグリーン区間から区間外へ乗り越した場合は、乗り越した区間分を事前料金で別途支払い・区間外からグリーン定期券のグリーン区間へ乗車する場合は乗車駅でグリーン券を購入する場合は事前料金・車内で購入する場合は車内料金(外部リンク)となっていますが、「(JRE POINT用)Suicaグリーン券」での乗り越しではどういった根拠なのかは不明瞭なものの事前料金ではなく車内料金が適用されています。

今後はますますJRE POINTを活用した長距離乗車が浸透していくと思いますので、改めて注意したいところです。

ただし改定後であれば、JR東海管内完結の「一般料金」で平日・土休日とも750円となるものとみられ、これであれば構わないといった利用もあり得そうです。

例えば東京〜沼津間であれば101km以上のSuicaグリーン券1,550円を購入するより熱海駅までのグリーン券を600ポイントで入手し、別途750円と購入した方が割安にも感じます(1ポイント1円相当とした場合)。ただ100km以下の乗車となると改定後も600ポイント+750円となり、Suicaグリーン券を普通に買った方が得だった……といった現在の問題は残されたままです。

熱海駅以遠の東海道本線3駅まで利用をする際には先述のモバイルSuica・カードタイプのSuica・グリーン券(紙のきっぷ)・(JRE POINT用)Suicaグリーン券の4種それぞれに違いがあることを認識しておく必要が生まれてしまいました。

いっそのこと熱海駅以遠は普通車扱いとでもした方がトラブルにならないのでは……とさえ思ってしまいます。JR東日本管内と同様の発売設備をJR東日本の負担で整備するかモバイルSuicaに対応させるかといった代替案が必要に思えますが、朝晩の本数が少ない列車・利用者のための設備投資は回収困難でしょうし、今後も“丹那越えグリーン車”の諸問題は利用者にモヤモヤを抱かせたまま放置されそうです。

いつまで放置?サイレント非営業

今回の料金改定では遠距離利用者にとって大幅な値上げとなりますが、冒頭に記載したように2004年以前までの料金体系に“戻った”とも捉えられることが出来ます。

青春18きっぷが2024年春期以降どうなるのかは不明ですが(例年同様であれば2月上旬ごろに発表)、青春18きっぷでの普通列車グリーン車利用も2004年の料金改定以降に利用可能となったもので、これさえ残れば値上がりしても使いたい‥…といった利用者も一定数残ることとなりそうです。

遠距離利用者にとって“値上げ”となるならば遠距離ユーザーに還元して欲しいところですが、近年ではむしろ末端区間は野放し状態となっています。

もう既に普通列車グリーン車を日常的に利用しているユーザーには認知されてしまっていますが、2020年の新型コロナウイルス感染症拡大・休業要請等が出ていた頃に半数程度の列車をアテンダント乗車なしとしていた時期がありました。

それ以降は北側の高崎線・宇都宮線・常磐線、東側の総武線などその他方面では本来通り(都心部・短区間になっていても)アテンダントの乗車が実施されている列車がほとんどとなっているものの、東海道線の普通列車グリーン車は今日も結構な本数・区間でアテンダントの乗車がない列車が散見される状態となっています。

行楽需要が回復した2022年以降、SNS上ではたびたび東海道線のグリーン車でアテンダントが乗車していなかったといった投稿が見られるようになりました。

以前から労組資料等でも記載されており、基本的には人員不足起因とみられます。サービス開始当初は契約社員とされていたものの、近年では正社員化するなど待遇改善に向けた動きも見受けられました。宿泊勤務あり・揺れる車内で階段の上り降りをする業務が早朝から深夜まである業務内容は利用者から見ていても大変そうな印象も受けます。

最近では沿線でイベントがある場合に臨時に行路を増やす等の対応をしている例も目撃していますが、それにしても焼け石に水状態です。

車内サービス面としては、車内販売があるのかないのかを明確にしていないためにアテにして乗車すると長時間飲食物が入手出来ない状態となります。

2004年秋の料金改定時に「グリーンアテンダントによるお飲み物などの車内販売サービスを開始します」と発表したものの、どの列車・どの区間で営業しているのかは20年弱の間、公式で言及はされていません。

実務を考えればグリーンアテンダントがそれまでの車掌に代わり検札要員となったため至極当然ですが、2021年にコロナ禍のアルコール販売が再開された際のリリース(外部PDF)でも「在来線 普通列車グリーン車(全区間)」といった記載がありました。

改札内で軽食やアルコール飲料などの調達が難しい駅・時間帯の救世主となるほか、夕ラッシュ時間帯の主要駅では普通列車グリーン車の座席確保の列に並ぶために時間を割き飲食物は車内で調達する利用者の姿もみられるなど、普通列車グリーン車の車内販売は一定の需要があります。

特に平日夕ラッシュの湘南新宿ラインなどに乗車すると仕事終わりの一杯を車内販売で仕入れてしっぽりと楽しむ社会人の方の多さに驚かされますし、土休日の行楽需要では長時間乗車する旅客にとってありがたい存在であることは言うまでもありません。

近年のアテンダント不在列車が頻発している状態は“所要時間は掛かるが快適に移動出来る”普通列車グリーン車の良さを大きく傷つけてしまっています。

アテンダント非乗車列車を「かなしート」として分かりやすくするなど利用者の理解が得やすい工夫に期待したいところですが、意図的にグリーン券未購入で乗車する利用者が増えそうですので今後もサイレントでの車内販売非営業が続くこととなりそうです。

そして何より利用者から批判的な意見として聞かれる内容として、このアテンダント非乗車の列車本数が多く、期間も長期化している現状から近年は“タダ乗り”を意図的にしていると推定される旅客が増えてしまっている状態となりつつある点が挙げられます。

この辺りは同様に車内料金を設定して車掌を減員している在来線特急の短区間利用でも似た問題があ流ものの、少なくとも在来線特急では最低限の巡回が実施されておりまだ秩序が保たれている印象です。

本来的には旅客営業規則で言う「特別車両券」に相当する普通列車グリーン券は事前購入が原則ではあるものの、係員が認めた場合は事前に購入せず車内でも発売されます。

首都圏の普通列車グリーン車は車内料金を設定し、「グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売金額と異なりますので、ご了承ください」と自動放送で繰り返しアナウンスしているように、車内での発売が承諾されている状態と解釈できます。グリーン券を非所持の状態で乗車しても係員へ支払う意思があるのであれば不正に問われる可能性は極めて低いでしょう。

JR東海の案内(外部リンク)は比較的誠実で「グリーン券はあらかじめ駅の窓口でお求めください。車内での発売は行わない場合があります。」と赤字で強調してしていますが、当のJR東日本は普通列車グリーン車の紹介ページトップ(外部リンク)や料金説明ページ(外部リンク)に記載はなく、「普通列車グリーン車の料金について詳しくはこちら」(外部リンク)の一番下まで進むとようやく同様の記述に辿りつきます。

2004年に現行の料金体系が設定された際のリリース(外部リンク)では「グリーン車をご利用の際は、駅であらかじめグリーン券をお買い求めください。」といった文言をしっかりと入れており、車内料金の説明についても『「事前料金」の250円増』といった表現がなされていましたが、今回のリリースでは事前購入を促す記述は一切見受けられませんでした。

現行料金体系でも規則通り磁気グリーン券(“紙のきっぷ”)を購入したものの、ランプが赤色のままアテンダントが巡回して来ないため周囲の乗客から無札で乗車していると勘違いされそうで落ち着かない……といった声をSuicaグリーン券の発売に対応していない沼津駅発の東海道線利用者を中心によく聞かれます。

先述のJR東海管内発着列車の問題について、現在も沼津駅を始終着としている列車を中心に始終着駅が遠方の列車はなるべくアテンダント乗車があるように工夫されているようですが、沼津駅〜上野駅間でアテンダント乗車がない列車も一部で見受けられます。

今回の料金改定で「グリーン券(紙のきっぷ)は購入せず、車内でグリーンアテンダントにお申し出ください」とアナウンスしているので、ダイヤ改正以降少なくとも沼津駅発着列車については熱海駅から……せめて東海道線内の途中駅からでもアテンダントが乗車するような改善を期待したいところです。

このほかアテンダント不乗車列車の比率が高くなっている点は、輸送障害時においても利用者にとって思わぬデメリットとなっています。

通常の拠点駅や車庫での折り返し作業では清掃員が乗車して座席転換と清掃を実施していますが、途中駅で運転を打ち切った場合は適切な清掃人員の配置がなく、結果としてアテンダントによる座席転換と簡単な清掃を実施している場面が各地で見受けられます。

例えば吹上駅のような清掃拠点でなく駅員配置も余裕がないことが想像される途中駅での折り返しであればやむを得ない印象も受けますし、新宿駅のように駅助役さんクラスの偉い人まで出てきて折り返し整備・清掃を実施している事例など現場の裁量でカバーしている熱意のある駅もある一方で、直通を打ち切って折り返す輸送障害が発生しやすく清掃チームも予め配置されている東京駅でさえ折り返し列車本数が重なった場合などに座席転換・清掃が入らない事例が見受けられます。

これにアテンダント非乗車列車や遅延のため途中駅からの乗車といった悪条件が重なると、座席も乗客も逆向きのまま東京駅を発車していく残念な下り列車が発生します。気づいた乗客が自ら座席を回せばいいだけですが、ある程度混んでいる状態で乗り込むと前後列に既に乗客が居たら自分だけ座席を回すことも難しくなってしまいます。

グリーン車サービスを子会社委託としてから20年、潜在化していた課題が徐々に浮き彫りとなっている印象で、中央線快速電車へのグリーン車連結でも更なる問題が噴出しそうで心配となります。

せっかく料金を改定したのであれば、増収分はぜひアテンダント待遇改善に充ててもらい本来の利便性を確保して欲しいところです。

2004年の宇都宮線・高崎線でみられたサービス開始前の“無料期間”に普通列車グリーン車の快適性を知り、それ以降現在まで20年近く乗り親しんでいる利用者の1人としてE217系,E231系のヨーダンパ設置や黎明期のホットコーヒー販売の復活のような高望みはしませんので料金改定後の環境改善・発展に期待して止みません。

コメント

グリーン車SuicaシステムはTOICAでも行けるし。

来年春にはSuica・PASMOも販売再開するだろうからあまり問題はないと思う。

前からSuicaグリーン券で沼津まで乗るときはアテンダントに言えばランプ操作をして追加料金無しで延長できてたけどね。

逆に上りは乗る手段が無いから熱海から乗ってたが。

そもそも、suica・紙問わず通常料金での乗車は旅客営業規則上の話なので、料金券は一律で発駅計算(実際の乗車区間との差額収受)。従って、東京方面から熱海以遠(函南方面)への乗車でも単純に差額収受で現行と変更は無い。

ポイント利用に関しては、特企扱いなので利用可能区間外は利用可能区間末端駅から下車駅までの通常料金を収受する。しかも、東日本のポイントを東海管内まで使えるわけもないことは当然の話。

このあたりの区別をちゃんと理解して記事を書いたほうがいいと思いますよ。

私はあえてJRに乗る時は今でも紙の切符だけではなく紙のグリーン券を買ってグリーン車に乗っています。これは昔趣味で集めた未使用のオレンジカードを今でも大量に持っているからです。ICカードも持ってはいますがJRに乗る時はあまり使わずに済んでいます。私の場合。カードを消化する目的もあってグリーン車に乗っているので正直なところ今まで通りに紙のグリーン券と切符を駅で買えれば価格に関係なく利用出来ればいいと思っています。ただし、アテンダントに関しては一度も来なかった事が何度もありましたし、土浦、籠原、国府津など拠点駅で下車または乗車して来るので末端区間は不在という点はどうなのかといつも疑問を感じています。因みに常磐線で以前土浦から高萩まで利用した時は土浦でアテンダントが下車してしまった後でしたので最初から終点まで不在でした。

ジパングを使い、グリーン車に乗って沼津から東京往復をしていたが、あれは紙。紙しか対応してないから、割高になって、使っても利が薄くなったということか。小田原から湘南特急に乗るか。新幹線か。普通グリーン車、良かったなあ。

鉄道ファンの待合室 様

Jr東海圏内に住んでいます。

図もありこれまでの経緯も丁寧に解説していただいて分かりやすかったです。

ありがとうございます。

山形への墓参り等で高崎から沼津までのグリーン車をよく利用します。

今までは事前に窓口で安く購入できました。

記事を読みどうしたものか…まずスイカを携帯に入れました(トイカカードは持っています。)。

行きのダイヤ的に沼津から乗車することはほぼないのでモバイルスイカで乗り切れそうですが…。帰りは難しいです。

せめて、新潟駅や長岡駅の券売機でスイカ(トイカ)グリーン券にできると助かります。(できないと認識していますが…)

高崎駅での乗り換えが1・2分程度しかないので時間の余裕がなくどう考えても難しいです。

。

モバイルスイカで熱海まで購入し、アテンダントに伝えるか普通車に移動するしか方法は無さそうですね。

これからも分かりやすい記事をお願いします。ありがとうございました。